被美國“劫持”的營養(yǎng)界

什么?糖比脂肪更可怕?!

在我們的“意識”中,高脂食物可不是什么好東西,除了易致胖外,食用過多含飽和脂肪酸的食物還會帶來各種疾病。但打上“低脂”標(biāo)簽的食物就一定更助瘦更健康嗎?尤其當(dāng)里面加了那么多的——“糖”。

就在上周,《美國醫(yī)學(xué)會期刊·內(nèi)科學(xué)》上發(fā)布的一篇論文,揭露了美國制糖業(yè)是如何用暗黑勢力“劫持”了整個營養(yǎng)界。

上世紀(jì)50年代,科學(xué)界認為“脂肪和糖”是引發(fā)冠心病的因素中嫌疑最大的二者,而精明的制糖業(yè)卻利用money改變了輿論風(fēng)向,它們資助科學(xué)家使最終的結(jié)果有選擇性的忽略糖的危害,轉(zhuǎn)而指證飽和脂肪為造成心臟病的罪魁禍?zhǔn)住V笤?0年代糖業(yè)協(xié)會更是投入60萬美元去教育民眾“糖可以讓每個人保持活力、獲得更多能量以應(yīng)對生活中的各種問題…” 就這樣,制糖業(yè)一步步成功“消除”了糖的隱患,并在今后的幾十年中如火如荼的發(fā)展。

直到今天制糖業(yè)當(dāng)年的做法被置于陽光下,才開始使人們對糖類產(chǎn)生重新的認識。盡管到目前為止,在糖和脂肪對心臟病的“貢獻”程度上,科學(xué)家們依然沒有達成共識(大部分衛(wèi)生領(lǐng)域權(quán)威機構(gòu)認為二者同樣重要)。但至少該文向所有人敲響了警鐘,尤其對于每人每日糖含量攝入都遠遠超標(biāo)的我們來說。為什么這么說呢?

日常生活中我們食用的“糖”可以分為兩大類,一類是“簡單糖”,即食品中所含有的白砂糖、葡萄糖和果糖。與之相對應(yīng)的,則是以粗糧、薯類、全麥?zhǔn)称窞榇淼?“復(fù)雜碳水化合物” 。對后者的掌控相信大家心里還是有譜的,這里咱們著重說下前者。

“糖”——肥胖

在這個含糖飲料、零食甜食泛濫的時代,我們每個人每天都會在不經(jīng)意間攝入超量的“簡單糖”。比如:

不用想就糖很多的——蛋糕

聽起來無害的——各種果汁飲料(碳酸飲料簡直是毒藥!)、話梅

貌似健康食品的——乳酸菌飲料

以及其他我們鐘愛的——沙拉醬、面包果醬、甚至還有星爸爸

這些食物有些看起來面相“健康低脂”,實際上在攝入人體后能被迅速消化吸收,并轉(zhuǎn)化為人體所需各種能量(包括脂肪)。且當(dāng)我們在吃甜食(或代糖)食品時,大腦會產(chǎn)生非常強大的愉悅感和舒適感,這種感覺會“驅(qū)使”你吃更多的甜食,喝更多的含糖飲料。于是不知不覺中,你就攝入了更多脂肪。

這些都不是最關(guān)鍵的事兒,肥了咱還能減回來,但健康沒了可不好說啊!

“糖”——健康

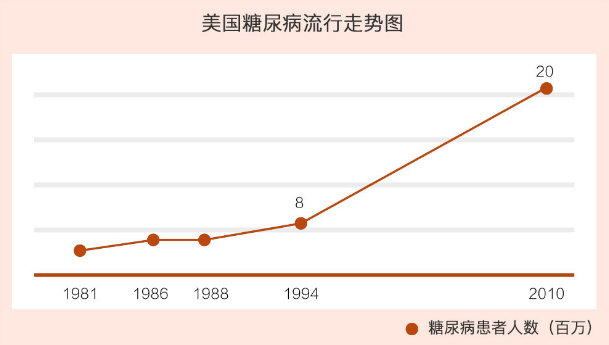

自20世紀(jì)70年代制糖業(yè)成功為自己“正名”后,美國在全世界范圍內(nèi)掀起了“高碳水、低脂肪”飲食的高潮,同時根據(jù)FDA法案,糖類的添加開始不受限制。自此,美國國民的肥胖、糖尿病發(fā)病率開始呈爆發(fā)式增長。

而中國的膳食指南,也是按照美國的來,這對中國這個本身就以谷物類為主食的農(nóng)業(yè)大國來說,可不是什么好事兒(目前我國的潮流主食依舊是精米白面,而這類精制碳水化合物的GI血糖反應(yīng)指數(shù)較高,長期食用就易誘發(fā)糖尿病,這也是為什么我國早年的糖尿病患者多為老年人的原因,而現(xiàn)在…且往下看)

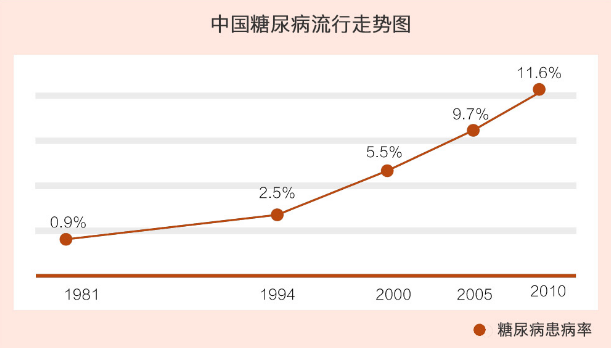

可以看到,短短三十年,中國的糖尿病患病率從最初的0.9%暴漲到2010年的11.6%,這個數(shù)字還在不斷增加…雖然迄今為止沒有哪項科學(xué)研究證明吃糖多就一定會得糖尿病,但可以肯定的是,攝入的糖越多患糖尿病的風(fēng)險越高。因為吃糖多會引起肥胖、升高血壓,從而間接誘發(fā)糖尿病。

悲催的是,現(xiàn)代社會生活的“可口可樂化”+交通方式的改變,令我國各階層人士的體力活動明顯減少,一個龐大的“久坐群體”已然形成(這也是我國糖尿病廣泛流行、發(fā)病年齡呈現(xiàn)年輕化趨勢的一個重要因素)。有調(diào)查顯示,中國成年人中有一半的人已處于糖尿病前期,如果不加以控制,大多數(shù)都有轉(zhuǎn)變成糖尿病的風(fēng)險。

對此,我們不必過于恐慌自己是否已成為前期的那部分人,但卻不得不重視起來。如果你是關(guān)心身材、關(guān)心自己和家人健康的人,那么在這個糖已經(jīng)無孔不入的時代,你就必須學(xué)會調(diào)整、試著改變。

《中國居民膳食指南(2016)》中推薦,每天添加糖的攝入量不超過50克,最好控制在25克以下。

以下是來自“營養(yǎng)師顧中一”文章中的數(shù)據(jù),大家參考下,看看自個兒每天吃了多少糖~

*一塊方糖約4.5g,25g以下也就是說控制在5.6塊方糖以下。

最后再教大家?guī)渍袑嵱每靥切?/span>Tips,日常生活中有意無意識的就做起來吧~

學(xué)會看標(biāo)簽。食品標(biāo)簽上的成分都是按含量多少來排序的,因此如果白糖、砂糖、蔗糖、葡萄糖等字眼排在前幾名,就要適量食用咯。

外食選擇口味清淡的菜品,如清蒸,拒絕紅燒、糖醋類食物。

含糖飲料就別再喝啦,包括碳酸、果汁飲料及各種乳飲品和含糖量高的乳酸菌。

選取成熟度稍低的水果。成熟度越高的水果含糖越多,而成熟度稍低的水果不但含糖少,營養(yǎng)成分也更豐富哦,GI值也更低呢~

“減糖訓(xùn)練”。有意識的從每周一次減糖餐或者食物開始,增加倒霉日少吃一次,幾個月后口味就會變淡咯。用水果、低脂牛奶代替甜食,或用蜂蜜代替糖,可以使糖的攝入量減少一半。

- 上一篇:一封來自珠海的感謝信 2020/9/14

- 下一篇:淺談冒菜 2019/10/17